富山を代表する日本料理店、ミシュランガイドでは2ツ星を獲得。同店は2019年8月13日に、富山の五福からここ岩瀬に移転オープンしました。富山の岩瀬はかつて北前船で栄えた港町で、銘酒“満寿泉”の酒蔵「桝田酒造店」さんがある場所として有名。その桝田酒造店さんがこの岩瀬を盛り上げたいと街づくりをされ、名レストランや作家さんが集まってきており、これからますます注目のエリアです。ちなみに店主の藤井寛徳さんは、金沢では「銭屋」さんで修行、京都では祇園の「味舌(ました)」さんにいらっしゃいました。

藤井さんのお料理は店主の人柄そのものと言える誠実さと丁寧さが溢れ出ていてファンが多いのですが、移転されて凄みが増し、店主も意気揚々とされており、食べ手側もとても楽しい。空間や調度品、器も料理もお酒も、何から何まで藤井さんのこだわりが詰まっていて、料理も突き抜けていたし。特に良いと思ったのがカウンター。藤井さんの手元が全部見える造りで、客席の手元もパッと明るくなり、繊細な日本料理の美しさや器の濃淡や艶まで、良さを全部受け止められます。そして、岩瀬漁港、四方(よかた)漁港、新湊漁港、生地(いくじ)漁港、氷見漁港、滑川漁港、魚津漁港などからあがった地物の鮮魚をはじめ、野菜や肉も地元産を使っているところがいいですね。ここに来た甲斐があるというものです。正直金沢から岩瀬に来るのはアクセス不便なので大変なのですが、季節ごとに通いたいと思う。

・「ミシュランガイド北陸2021 特別版」2ツ星獲得(2021年5月19日発表)

建物は門構えからとても立派で、暖簾をくぐる緊張感があります。お庭も内装もカウンターも全てがスケール大きくて空間遣いに余裕あり。何度も「すごいすごい」を連発してしまう。ちなみに、ふじ居さんは隣接する満寿泉さんの立派なお屋敷(試飲スペース)と隣接しています。

同店の建物は元々は廻船問屋さんのもので、建て替えをしてありますが、お庭は元からあったもので石や木を整えて仕上げたそうです。日本海の荒波をイメージした迫力あるお庭で、7席のカウンターからそれを眺めることができます。

(カウンターの他にお座敷あり、接待などにも良さそうです。)

カウンターの木材はラオスヒノキ。ちなみに炭も同木材。分厚いまな板は雄の銀杏。天井は窓側は日光杉で、客席側は御嶽神社の杉というこだわりです。掛け込み天井というそうです。

お酒はもちろん満寿泉で。さすが多種ラインナップされているのが嬉しい。

酒器は、富山のガラス作家 安田泰三(やすだたいぞう)さんの作品から選べるのですが、これがまたすごい。大きな木箱を開けたら、キラキラ眩くいろんな色合いのガラスの盃がズラリとラインナップされていて心踊ります。サイズは結構大振りですね。漆黒のは漆塗りに金箔と思いきやこちらもガラス作品です。

●満寿泉 ふじ居オリジナルラベル

●プラチナ搾り

徳利は永楽善五郎造の黄交趾(きこうち)内銀張で、花唐草文様が描かれています。パステルカラーの黄色が映えますが高貴な面持ちで重厚感あります。

●「R」“KIMOTO 純米大吟醸” 生 (雄町)

●8888 リンク

シーバスリーガルの樽で貯蔵した樽香の効いた酒。満寿泉さんと8888kmの距離を超えて出会い、人と伝統の連鎖(リンク)したことを表しこの名前がつけられています。

ちなみに、やわらぎ水も満寿泉の仕込水で準備してくれます。

【紹介項目】

- 2023年12月2日 冬:氷見鰤13.9kg、本ズワイガニ、甲箱醤油漬け(15回目の訪問)

- 2023年2月6日 節分:メジマグロ、月ノ輪熊、青首鴨(14回目の訪問)

- 2022年11月18日 秋冬:甲箱醤油漬け、ズワイガニ、鰤(13回目の訪問)

- 2022年6月9日 初夏:白海老しんじょ、活ボタン海老、赤貝、新玉ねぎ(12回目の訪問)

- 2021年10月24日 秋:紅ズワイガニ、松茸(11回目の訪問)

- 2021年7月25日 夏:鱧、鮎、玉蜀黍ごはん(10回目の訪問)

- 2020年12月20日 冬:氷見寒ブリ食べ比べ、甲箱蟹ケジャン、熊の手(9回目の訪問)

- 2020年11月13日 晩秋:甲箱蟹ケジャン、ブリ、松茸(8回目の訪問)

- 2020年8月13日 夏:ボタン海老、越中バイ、鮎ごはん(7回目の訪問)

- 2020年7月15日 夏:鱧、鮎、玉蜀黍ごはん(6回目の訪問)

- 2020年4月5日 春:山菜、白海老(5回目の訪問)

- 2020年3月19日 春:ホタルイカ、熊そぼろ丼(4回目の訪問)

- 2020年1月8日 新春:カラスミ餅、鰤カツ、熊うどん(3回目の訪問)

- 2019年11月30日 冬:ブリ、甲箱ガニ(2回目の訪問)

- 2019年8月30日 夏:のど黒、鮎、青バイ貝(移転後初訪問)

2023年12月2日 冬:氷見鰤13.9kg、本ズワイガニ、甲箱醤油漬け(15回目の訪問)

冬の王様、本ズワイガニと香箱ガニ、13.9キロもある氷見鰤が共演するという、主役揃いの贅沢な回でしたが、その珠玉食材を活かし切り、そのポテンシャル以上の美味しさに昇華させているところが藤井大将の凄いところです。それができるのは限られた料理人だけだと思っています。

鰤は、なんとこの日の朝揚がったばかりの13.9kgという超大物の氷見鰤を1本準備してくれました。これはすごい!堂々たる存在感で、目の前で捌いてくれるプレゼンテーションも素晴らしいものです。これは経験値と技術力、自信がなければできない実演です。見惚れるほど美しい鮮やかで手際良い解体ショー。あっという間に柵になり、中トロ・大トロ、砂ずりの部位ごとに柵分けされました。これを食べ比べできるというのは、どれだけ有難いことか。

私は海の女なので、個人的には鮮度が高い魚の方が圧倒的に好みです。熟成系はここでなくても食べられる。新鮮なのはここだからこそ食べられるのです。

フレッシュでサクサクとした食感と、跳ね返すような弾力、上質な品の良い脂、この上ない美味しさでした。

新湊で揚がった本ズワイガニは、活を目の前でこちらも固体から捌いてくれて、お刺身、炭火焼き、しゃぶしゃぶ(出汁、蟹味噌)、甲羅酒で頂きました。

ふじ居さん冬の定番、スペシャリテの”甲箱蟹醤油漬け”は、何日もその美味しさに浸れる圧倒的美味しさで、今年も食べられて幸せでした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

(以下、お献立と写真ギャラリー)

●八寸

落花生塩茹で、生麩カマンベールチーズサンド、八尾 高野さんの最中 とんぶり大和芋、姫にんじん味噌漬け、魚津の洋梨、海鼠、じゃこえのき

器は、八尾のShimoo Designさんの作品にて

●蕪蟹しんじょ

藤井大将の吸地大好きです。胃にスッと入ってきて、毒が抜けたように体が軽くなるような美しい吸地。お吸い物は大将そのものを映す鏡のようなもの。心洗われるような美味しさです。

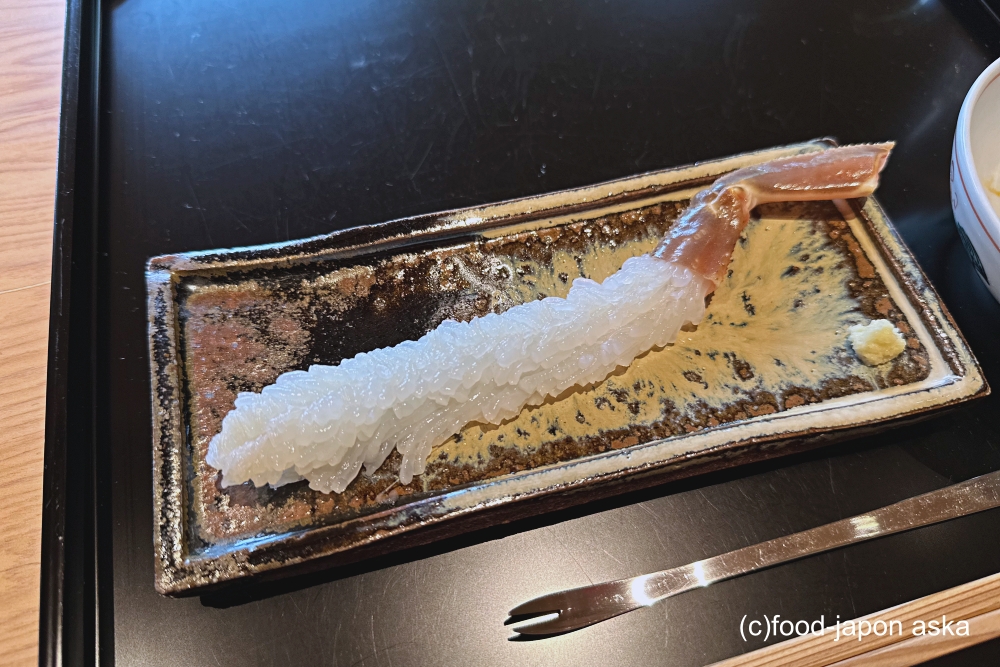

●蟹刺し

今まさに目の前で捌きたてのカニ刺し。みずみずしい甘さにうっとり。

●氷見鰤

前記の通りですが、目の前で実演解体ショー。中トロ・大トロ、砂ずりの3部位の刺身に加え、炭火炙り、しゃぶしゃぶまで出してくれました。究極の贅沢。

●甲箱蟹 醤油漬け

お醤油などの調味料で漬け込んだもので、冬にふじ居さんを訪れるお楽しみの一つ。

味付けのバランスが絶妙で、素材の輪郭をハッキリと出しつつ品のあるおいしさ。ケジャンとは違う、和の美味しさに仕上げているあたりも大将の素晴らしさ。

ピンと粒が立った銀シャリをこのタイミングで出してくれるのも、最高です。

酒泥棒でありご飯泥棒でもある、ふじ居さんの冬の逸品。食べた後は何日もおいしさの余韻に浸ってしまう、記憶に残る一品。

●焼き蟹

藤井大将が手際よく捌き、あっという間に美しく盛り付けられ圧巻です。

炭火焼きは焼き方に特徴あり。水分を含ませた富山産和紙を蟹にかぶせて、さらに追い水を吹きかけて湿らせて焼き上げます。こうすることによって、蒸し焼き状態になり、身から水分が抜けずにふっくら仕上がります。

炭火焼きの香ばしさと蒸し焼きの良いとこどり。

●蟹しゃぶ

しゃぶしゃぶは、身もうまいがエキスが凝縮したスープも美味。しゃぶしゃぶは生と焼きの良いとこどりで、温かでとぅるとぅるの舌触り。ふわぁっと繊細な口溶けです。

●甲羅

お次は蟹味噌をたっぷりと絡めて。程よい塩味と優しいコクを持つ蟹味噌が、しゃぶしゃぶしたカニ身をふわっと包み込みます。

●柿なます

紅白なますに福光のあんぽ柿、胡麻醤油で。お食事前の酢の物ですが、怒涛の王様食材の流れに、良い箸休めにもなりました。こういう一品にも、細部まで手を抜かない大将の丁寧さが感じられました。

●ぶり大根飯

●プラチナアイス

デザートの定番、スペシャリテです。満寿泉の純米大吟醸プラチナの酒粕を使った芳醇な味わいのアイス。

2023年2月6日 節分:メジマグロ、月ノ輪熊、青首鴨(14回目の訪問)

ふじ居さんは毎回すごいのですが、今回も大きな感動がありました。テーマは節分で、今が旬の繊細な地物食材、珠玉食材、究極食材を織り込んだお献立で、構成も素晴らしいと思いました。生産者さんとの連携と信頼関係の深さも感じる。

特に衝撃だったのは、生口子、メジマグロ、月ノ輪熊 熊の手、青首鴨。さらに、蒸し稲荷と熊うどんも印象的でした。

富山が世界に自慢できる一店。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

●菜の花、生口子

節分の邪気払いの縁起良い言葉「立春大吉」を添えて。

珠玉の生口子から幕開け。ちゅるんと滑り込んでくる上質で繊細な舌触りがたまらない。目の奥に広がる豊かな内海。これは一品目から心掴まれました。

●里芋しんじょ お吸い物

輪島塗のお椀は、雷鳥の蒔絵が施されており、見返しには立山連峰が描かれておりました。

椀種は、富山の上市町の里芋の真薯。地力を感じさせながら食感はふわふわ軽やかで、甘エビの甘味に、蕗の薹の優しく健やかな苦味が引き締めます。

●富山海老 お造り

みずみずしいフレッシュなお刺身と、甘さが引き立つ炙りの2通りの調理法で、贅沢に富山海老を食べ比べ。

海老頭は炭火焼きで。

●メジマグロ(赤身、中トロ、大トロ、砂ずり)

神経締めをした四方のメジマグロが、弾力のある食感とクリアな味わいで、想像を超える美味しさでした。

●月の輪熊

なんと熊の手を準備してくれました。一気にテンションが上がってしまった。今年はあまり捕れていないそうでかなり希少。これは本当にありがたい。

とろとろとしたゼラチン質に熊のパワーが溶け合っており、ズシリとした存在感と旨味の余韻があり絶品。

しかもこのためにご飯も炊いてくれて、キラキラと輝く銀シャリに乗っけて頂きました。目尻が下がる美味しさ。

●八寸

八寸は八尾の「下尾デザイン」さんの作品にて。一枚板をくり抜いた大物で、木の温もりと趣が漂います。

節分の大豆の含め煮、ゲンゲ干物、昆布モナカ 蕗の薹味噌、福光あんぽ柿、あんこう煮こごり、和風カステラ、温泉卵スモークサーモン巻き

●焼物

またまた珠玉食材が登場。なんと加賀の青首鴨です。

部位はロースとササミ。エネルギーに満ちた味わいで、咀嚼するごとにそのパワーが口の中にほと走る。合鴨にはない力強さに驚きました。衝撃的な美味しさ。

●ながらも

今だけの短い旬である海藻ナガラモ(アカモク)をさっぱりお出汁で。しゃくしゃくと繊細な食感がリズムを刻みます。コース構成が絶妙で、メリハリが効いているのも素晴らしい。

●あんこう

あんこうの身、胃袋、皮をあんこう出汁で。

出汁が、胃から全身に駆け巡る美味しさで、もう満腹なのにスッと染み込む感じがしました。あんこうは、部位によって食感がガラッと変わる食材で、その魅力を大いに伝えてくれる一品でもありました。

●稲荷寿司、熊うどん

蒸篭を開けると、ほこほこと立ち昇る湯気から蒸し上げた稲荷が登場。中は餅米で、熱々をハホハホ頬張ると、滋味と甘さが広がります。心をくすぐる一品でした。

熊うどんは藤井大将のスペシャリテ。熊の旨味が溶け合ったお出汁がまた美味しくて、ちゅるんとしなやかな中太麺の氷見うどんをコーティングし、口に滑り込みます。

●プラチナアイス スペシャリテ

●和菓子

虎豆と能登大納言の“狐面”です。コースの流れに乗って、最後を美味しさで昇華させてくれるお菓子でした。夢心地です。

2022年11月18日 秋冬:甲箱醤油漬け、ズワイガニ、鰤(13回目の訪問)

移転後13回目の訪問。楽しみにしていた甲箱蟹醤油漬けの季節です。

過去訪問した同じ季節を見返してみても、プレゼンをガラリと変えてあったりと、毎度試行錯誤されているのだなぁとリスペクトしかありません。

今回は、蟹(香箱ガニとズワイガニ)・鰤・松茸が重なる貴重なタイミング。

この時期は王様食材がどんどん出てきて、見た目だけでも圧倒されるのですが、逆にその素材を想定していた以上に美味しく食べさせて、一線を超えたところに感動を置くのは難しい時期です。珠玉食材をポテンシャル以上に昇華させられるのは限られた料理人だけ。その1人が藤井大将だと思います。

ふじ居さん冬の定番、スペシャリテの”甲箱蟹醤油漬け”は、何日もその美味しさに浸れる圧倒的美味しさでした。今年も食べられて良かった。

ズワイガニは目の前で固体を捌いてくれて、お刺身、炭火焼き、しゃぶしゃぶの流れでした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年6月9日 初夏:白海老しんじょ、活ボタン海老、赤貝、新玉ねぎ(12回目の訪問)

移転後12回目の訪問です。

しばらく期間が空いてしまっていたので、本当に楽しみだった。

前日の6月8日は、藤井大将のお誕生日であり、創業11周年だったので、お祝いもできて良かったです。

今回印象的だったのは、お吸い物、活ボタン海老、赤貝、新玉ねぎ、新生姜ご飯です。

お吸い物は吸地が本当に美味しかった。大物食材や高級食材ではなく、吸地で記憶に残してくるというのは、本当に素晴らしい料理人さんだと思います。富山の誇りですね。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年10月24日 秋:紅ズワイガニ、松茸(11回目の訪問)

秋が深まり冬を迎える前のタイミング。ズワイガニの解禁はまだ少し先ですが、立派な紅ズワイガニを準備してくれました。

今回はお昼にお邪魔しております。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年7月25日 夏 鱧、鮎、玉蜀黍ごはん(10回目の訪問)

8月で移転後2周年となるふじ居さん、記念すべき10回目の訪問。2ツ星あらためておめでとうございます。

シゴトの精度の高さや格別な美味しさはもちろんのこと、小さな添え物ひとつにも手を抜かない真摯な姿勢、一人一人のお客さんに寄り添う丁寧なお心遣い、そして食べ手に楽しみを与えてくれる演出も考えられているという、素晴らしい大将のお人柄よ。

毎夏ふじ居さんを訪れる楽しみとなっている、地物の鮎や玉蜀黍ご飯も堪能できました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年12月20日 冬:氷見寒ブリ食べ比べ、甲箱蟹ケジャン、熊の手(9回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年11月13日 晩秋:甲箱蟹ケジャン、ブリ、松茸(8回目の訪問)

8回目の訪問。前回からちょうど3ヶ月ぶりとなったふじ居さん。季節もガラリと代わり、秋が深まって冬のにおいもしてくる頃です。11月6日にカニ漁が解禁となったので、香箱ガニも楽しみに訪れました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年8月13日 夏:ボタン海老、越中バイ、鮎ごはん(7回目の訪問)

ちょうど1周年の日に予約を入れることができました。春はコロナ禍で営業が出来ませんでしたが、移転されてパワーアップしたことで、より一層注目されて全国的に名を轟かせるようになりました。北陸を代表する一店。

移転してからこの1年、私は7回来れたことになります。

今回は前回から日を置いていないので、食材がかぶるものがありますが、アレンジを効かせてあるところがさすがと言えます。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年7月15日 夏:鱧、鮎、玉蜀黍ごはん(6回目の訪問)

岩瀬に移転後6回目の訪問。8月でもうすぐ1周年なので、2ヶ月に一度お邪魔していたことになります。

王様食材が揃う冬ではなく、夏のふじ居さんもすごいんです。毎年この時期本当に楽しみ。

確かな技術の上に花咲く、藤井大将のオリジナリティ。また、毎回感じますが、小さな添え物ひとつにも手を抜かない真摯な姿勢はほんと藤井大将の“らしさ”だと思いますね。

神通川天然鮎は、今しがたまで泳いでいた地物天然鮎を炭焼に。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年4月5日 春:山菜、白海老(5回目の訪問)

前回から1ヶ月経たない訪問ですが、食材は山菜が大幅に増えてまた違う景色を見せてくれました。筍や白海老も食べられましたし、各料理に藤井大将の技術力の高さが光っていました。高岡の筍は土がついたままのものを準備してくれて、それを外皮をつけたまま、真っ黒になるまで炭火で焼いてから、その外皮を丁寧に外します。包み焼きになり内包された筍の甘さよ。少しの塩でおいしさの輪郭が増す。今まで知らなかった筍の美味しさでした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年3月19日 春:ホタルイカ、熊そぼろ丼(4回目の訪問)

前回から約2ヶ月後の訪問。ガラリと食材が代わりホタルイカの季節。料理のおいしさや器の素晴らしさはもちろん、お献立構成、プレゼンテーション力が高く感動がありました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年1月8日 新春:カラスミ餅、鰤カツ、熊うどん(3回目の訪問)

毎回すごいことになっていて、藤井さんの春の木漏れ日のような温和な笑顔の奥に潜む、クリエイティビティが宇宙だなぁと。「次はいつ来よう」「次は次は」とわざわざここに来るのが楽しみになっている自分がいます。

今回は年明けということで、お正月らしいお料理も織り込んでくれましたが、さすが一線を画した技術で“料理屋さんの新春料理”の凄みを教えてくれました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年11月30日 冬:ブリ、甲箱ガニ(2回目の訪問)

前回8月30日から3ヶ月ぶりのふじ居さんです。ブリやカニと言った北陸の主役食材が揃う冬。それだけでおいしいですが、ふじ居さんでは店主藤井さんらしい工夫が光っており、「やはりこの季節に訪れて良かった。」と思いました。甲箱ケジャンも美味でした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年8月30日 夏:のど黒、鮎、青バイ貝(移転後初訪問)

今回の珠玉食材は何と言っても、2キロある新湊の“釣りのど黒”で、大きさにも味にも圧倒されました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。