2018年5月16日に暖簾をあげた日本料理店。開業1年経たない間に噂になり全国・世界の食通の間で注目を集め、今では予約が極めて困難な一店に。

・「ミシュランガイド北陸2021 特別版」2ツ星獲得(2021年5月19日発表)

店主の片折卓矢さんは日々実直に料理に向き合い、食材への探求心と熱量は増す一方で目が離せません。

場所は、金沢では通称“女川”と呼ばれる浅野川沿いの、卯辰山に続く天神橋のたもと。雑踏のない静かな雰囲気が漂います。店主の片折卓矢さんと女将の裕美さんは、お二人とも「懐石つる幸」さんのご出身。女将さんもつる幸時代は調理場にいらっしゃいました。おもてなし、気配りの細やかさも超一流。つる幸の後は、「玉泉邸」さんのオープン(2014年4月1日)から3年半強、料理長と女将を務められました。昼夜営業で、かつ結構なキャパシティの日本料理店ですから、かなりお忙しい日々をお過ごしだったのではないでしょうか。お二人のご努力あって玉泉邸さんは大変な人気店になり、ミシュランガイドでは1ツ星も獲得されました。そこから独立出店されたのがこのお店です。玉泉邸時代は後半くらいからどんどん研ぎ澄まされて進化されていましたから、これからどのような風に突き進まれるのか楽しみでした。

そして(2024/5/16現在)食べログでは堂々の全国1位に!

メディアにはあまり出演されませんが、2019年6月放送の「人生最高のレストラン」では、ミシュラン3つ星13年連続獲得の「カンテサンス」岸田周三シェフ(木村拓哉さん主演のドラマ「グランメゾン東京」の料理監修も)が選ぶお店のひとつとして紹介されました。さらに、グルメサイト「TERIYAKI(テリヤキ)」“ベストレストラン2020”のGOLDに選ばれました。(GOLDはその年最も素晴らしかったレストラン1店舗に贈られる賞で、全国を食べ歩くテリヤキストの投票によって決定します。)

ちなみに店名はつる幸先代の河田三朗さんが書かれました↓

さて同店片折ですが、修行先のつる幸さんとは真逆な感じのお料理ですし、玉泉邸の頃ともまた違うので、片折さんの事を元々ご存知の方のほうが今のスタイルに戸惑われるかもしれません。“日本の美”“日本料理の美”の中でも、食材に関しては季節の“地産地消の究極”、味わいに関しては“引きの美学”で食材を最大限に立ててあります。見た目に派手さは無いけれど、シンプルの奥に宇宙を見せてくれる料理。“単味”を立ててあります。

食材は、店主自ら毎日能登や氷見を回って、魚、野菜、水などの食材を調達しています。片折さんの1日は長い。まだ明るくなる前に金沢を出て、氷見を経由して奥能登珠洲や七尾など回る。片道ですら2時間から3時間強はかかる道のりをよくぞ毎日。店に戻ってからの仕込み、本営業、店仕舞いを考えると、いつお休みになっているのか。簡単には想像できない裏のご努力が毎日あるのだと思います。頭が下がります。そのためお料理は毎回(毎日)変わります。

さらに、信田巻き、ひろず、茶巾稲荷、揚げ豆腐、クラゲの和え物など、古典レシピを見直した料理も泣ける美味しさなのです。派手さはないが和の真髄です。

片折さんの出汁

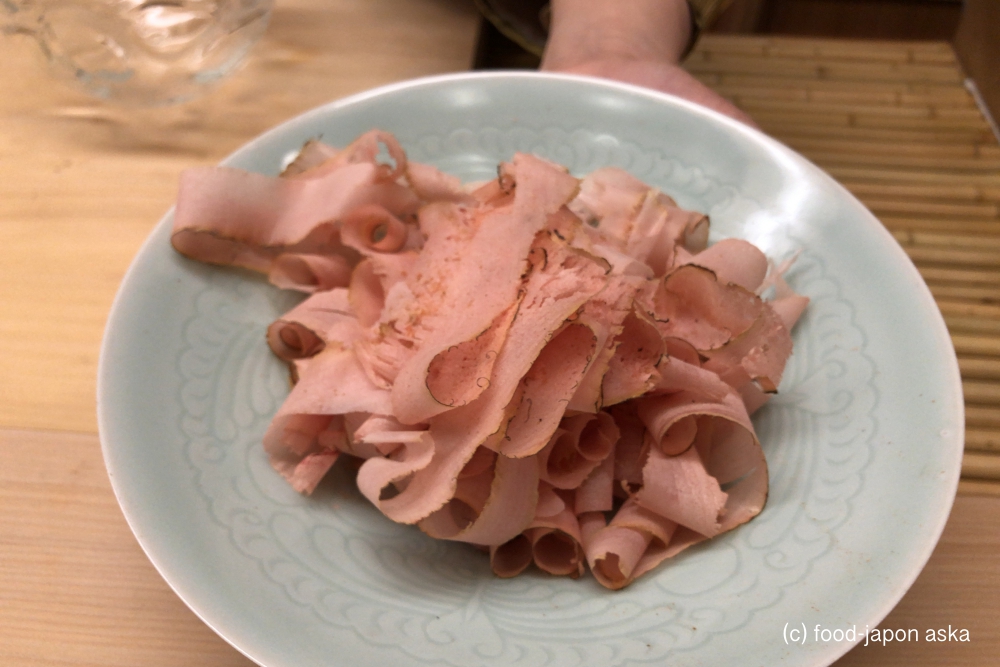

特徴的なのは、お弟子さんが毎回目の前で削ってくれる鰹節で作る“命の出汁”です。この鰹節は鹿児島枕崎のもので、片折さんの特注(なのでここでしか味わえません)。これがとても印象に残ります。まるで天女の羽衣のように薄く透明感のある、たおやかな鰹節。削るごとに香りも立ち、日本人としてのDNAが反応する。一本釣りなためストレスがかからず、酸味が味に出ないのも特徴。能登の“藤の瀬の霊水”で40時間水出しした昆布に合わせて。昆布は利尻まで足を運ばれて一等品を確保されたそうです。

片折さんのご飯

ご飯は氷見のコシヒカリ一等米を使用。こちらも毎回の楽しみです。氷見牛の八幡巻きを添えてくれることが多いです。

おかわりには、鮪などの漬け丼やかほく市西山愛鶏園さんのもみじたまごのせ、塩雲丹、お茶漬けなどを準備してくれています。食べたいものばかりでおかわりが止まらない。

片折お取り寄せ

【紹介項目】

- 2025年7月4日 夏:「七夕と夏祭り」(31回目の訪問)

- 2025年3月18日 春:「桃の節句」(30回目の訪問)

- 2024年12月6日 冬:「ぬくもりの冬至」(29回目の訪問)

- 2024年7月3日 夏:「七夕と夏祭り」(28回目の訪問)

- 2024年4月17日 春:「金沢の春の宴」(27回目の訪問)

- 2023年12月5日 冬:香箱ガニ、湯豆腐、きびだんご(26回目の訪問)

- 2023年10月24日 秋:能登松茸(25回目の訪問)

- 2023年8月8日 夏:鮎、氷見テングサところてん、太刀魚ぐるぐる(24回目の訪問)

- 2023年4月23日 春:ホタルイカ、鱒寿司、和風カニシュウマイ(23回目の訪問)

- 2022年12月7日 冬:香箱ガニ、寒鰤、ズワイガニ(22回目の訪問)

- 2022年10月28日 秋:能登松茸(21回目の訪問)

- 2022年7月28日 夏:鮎、オコゼ、赤雲丹、太刀魚ぐるぐる(20回目の訪問)

- 2022年4月18日 春:カラスミれんこん餅、鱒寿司、桜餅(19回目の訪問)

- 2022年2月25日 冬:金沢春菊豆冨、ヘラ鮒、鮟鱇鍋(18回目の訪問)

- 2021年12月9日 冬:カニの回(17回目の訪問)

- 2021年10月25日 秋:能登松茸の回(16回目の訪問)

- 2021年8月31日 初秋:鮑お吸い物 鮎笹寿司 太刀魚(15回目の訪問)

- 2021年6月11日 初夏:青バイ貝 ボタン海老(14回目の訪問)

- 2021年4月20日 春:トリ貝 ホタルイカの回 (13回目の訪問)

- 2020年12月18日 冬:カニの回 (12回目の訪問)

- 2020年5月26日 春:トリ貝、海素麺、ヨモギ豆富 (11回目の訪問)

- 2020年3月17日 春:ホタルイカ、生クチコ、鰯つみれ (10回目の訪問)

- 2020年2月28日 春:生クチコ玉締め、珠洲ゼンマイ、稲荷豆冨(9回目の訪問)

- 2019年12月6日 冬:カニの回 (8回目の訪問)

- 2019年10月18日 秋:能登松茸の回(7回目の訪問)

- 2019年8月9日 夏:青バイ貝、白海老、天然天草の自家製心太(6回目の訪問)

- 2019年4月20日 春:トリ貝、蛍烏賊、カタクリ(5回目の訪問)

- 2019年3月23日 春:イサザ粥、クチコ椀、能登ふぐ(4回目の訪問)

- 2018年12月23日 冬:カニの回(3回目の訪問)

- 2018年10月20日 秋:能登松茸の回(2回目の訪問)

- 2018年9月25日 秋:黄金ガニ真薯、天然鰻(初回訪問)

2025年7月4日 夏:「七夕と夏祭り」(31回目の訪問)

入り口には、城端のしけ絹が静かに掛けられていました。その透明感と涼やかさが、これから始まるひとときを予感させるようで、風合いもまた格別に美しく、印象的でした。

・五色寄せ

その昔短冊の代わりにしていた梶の葉をかぶせて。五色寄せは、短冊の彩りをイメージしたものだそうです。序章からコースの期待を高める、さすがのプロローグです。折敷には天の川が描かれ、“金魚椿”という金魚の形をした椿の葉を箸置きにしてあります。

・お吸い物 鮑

見た瞬間に分かる、鮑の幅の厚みと存在感。てろんと滑り込んでくるしなやかさあり、吸地が鮑に調和するように仕立てられており、静かに寄り添う調和もお見事。

・お造り

アラ、アオリイカ、青バイ貝、若狭湾 赤ウニ

片折さんの青バイのお刺身は、花びらのように薄めに引かれます。透明感があって美しく、絶妙な食感。

・富山井田川 鮎

塩焼きという直球にていただく鮎。今回は、頭と骨を抜くレクチャーをしてくれて、体験型でいただきました。熱々ほわほわな身は絶品。蓼酢がその繊細さにマッチしており、優しく包み込みます。

・ウミゾウメン

夏の一瞬だけ出合える、幻の海藻・ウミゾウメン。するりと喉を通る涼味が気持ちいい。

・太刀魚の鳴門揚げ

美しく丁寧なシゴトに毎回感動があります。二口で食べ切ってしまうのが勿体無い!手間のかかる一品です。

レア感を残した完璧な火入れで、しっとり口溶けが良く、紫蘇の風味が持ち上げます。

・小鯛の笹舟寿司

・茶筅茄子

加賀野菜のヘタ紫なすに茶筅の数だけ包丁を入れた煮浸しに。旨味がギュッと凝縮されており絶品。茄子がご馳走に。

・新じゃが餅

お祭りの屋台のじゃがバターをイメージした一品で、出汁にマッチするように添えられたほんのり香るバターも絶妙。

・お食事

ご飯は氷見のコシヒカリ一等米を使用。ふっくらと立つ粒が、美しい光沢を放ちます。氷見牛の八幡巻きとともにいただいたあと、選べる“おかわり”がまた贅沢。

鯵の漬け丼、太刀魚の天丼、たまごかけご飯

・胡麻豆腐

もっちり弾力のある胡麻豆腐に、黒蜜ときなこをつけて。コースを締めくくる雅なデザート。

2025年3月18日 春:「桃の節句」(30回目の訪問)

桜の開花を待ちわびる金沢の春。

片折さんのお料理が訪れるたびに変化があって、毎回楽しみ。豪華絢爛な高級食材を前面に押し出すのではなく、地の食材や大衆魚、旬の野菜を巧みに取り入れ、そこに研ぎ澄まされた技と感性を乗せてくる。その技量の高さと面白さが食通たちを魅了してやまない理由。

今回は「桃の節句」がテーマ。お軸にはお雛様が描かれ、しつらいにも金沢らしい雅やかさが漂います。金沢では旧暦の4月3日まで雛飾りをする風習があります。

今回特に印象的なのは、鰯のお椀、カジメご飯、フキふくさでした。

・山独活の天ぷら、スミイカ木の芽和え、小鯛卯の花和え

春の芽吹きを感じさせる前菜。独活は爽やかな香りとほろ苦さが口に広がる春の恵み。スミイカは、柔らかく甘みのあるスミイカを木の芽の風味が持ち上げる。しっとりとした卯の花に小鯛の上品な旨み。

・ヤナギバチメとわかめ

春を告げるヤナギバチメのお椀。削りたての鰹節と昆布効かせた吸地に若芽が調和。

・お造り

ヒラメ、アカイカこのわたあえ

・和風カニ焼売

修行先であった「懐石料理つる幸」から引き継いだ名物メニュー。これが出てくるとしみじみありがたい気持ちになります。

・メダイの幽庵焼き、利休仕立て

・手毬寿司三種 ひな祭り

海鱒、ちらし寿司、白身昆布締め

・加賀れんこん蓮蒸し

鋳込んだ甘鯛にも調和する、繊細なれんこん蓮蒸し。ほんのりと感じる滋味と秘めた地力に、春風が吹く。

・岩ダコ梅肉和え、酢橘ゼリー

透明感のある美しい一品。タコの優しい弾力に梅肉の酸味が心地よいアクセントとなり、酢橘のゼリーが全体を爽やかにまとめる。

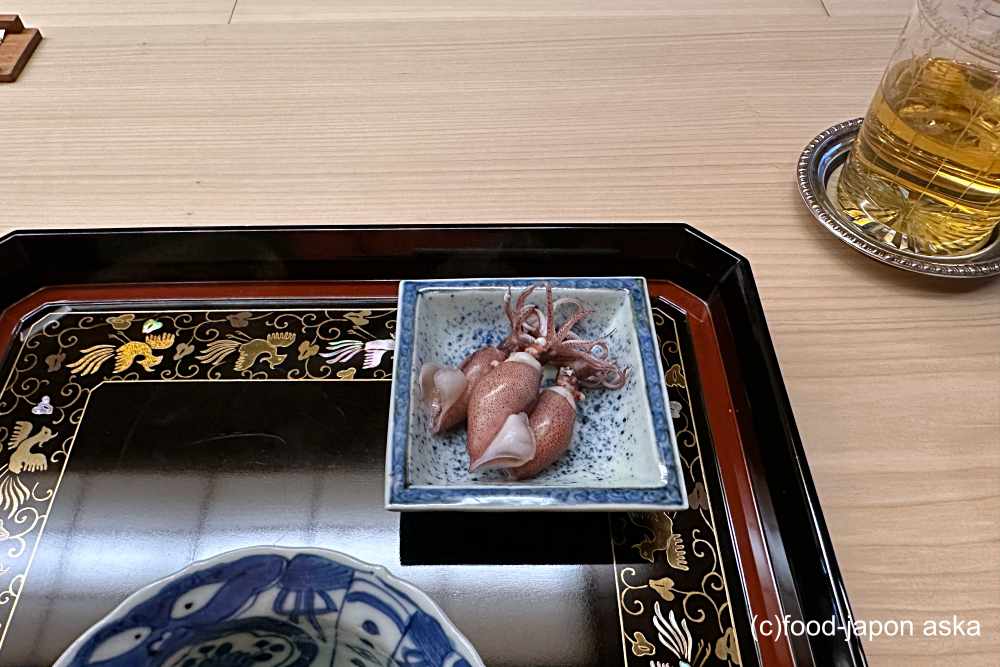

・釜揚げホタルイカ

活ホタルイカの目と口を取り、シンプルに釜揚げで。噛むほどに春の味が広がる。

・鰯のお椀

脂の乗った鰯を品良く澄んだ味わいに仕上げた一椀。鰯の持つ力強さをこんなにも上品で調和のとれた味わいに仕上げてあるのが素晴らしい。

・カジメご飯

まさかのカジメご飯にテンション上がりました。カジメは海藻の一種で、能登では日常的に食べるので私には幼い頃から馴染みのある食材。(県外の方は初めてだったようです。)

土鍋の蓋を外すと、湯気とともに鼻腔をくすぐるこの磯の香りが漂う。たまらない。

おかわりして、かじめのお茶漬けもして結局4杯。

・ふくさ

最後に供されたふくさがまた秀逸。鶯色の皮の中には、白あんにふき味噌を合わせた品のある餡。白あんのまろやかな甘さに、春のほろ苦さが調和し、季節の移ろいを感じさせる余韻を残してくれました。

2024年12月6日 冬:「ぬくもりの冬至」(29回目の訪問)

片折さんは、何シーズン前からかコースにテーマを設けており、今回は「ぬくもりの冬至」でした。

(テーマは聞かないと教えてくれないので、ぜひ冒頭に聞いてみてください。)

カニのシーズンですが(再び書きますが)、 片折ではカニを主役としたコースを昨シーズンから辞めました。 理由はいくつかありますが、カニの水揚げ量が年々減り価格が高騰する中で、無理をして使い続けることに疑問を持った点、そして(カニ目的ではなくて)片折の本質的な料理を楽しみにしてくるお客さんを楽しませてあげたいという理由です。

カニがメインでなくても、香箱ガニやお吸い物としてカニ料理は2-3品ほどありますが、主役に置かないことで、新しい料理に挑戦されています。

昨年感動があった湯豆腐もブラッシュアップさせてあり、鰤も極上の味わいでした。

(料理解説は一部。)

・風呂吹きかぶら、ゆずみそ

急に寒さが増した金沢。最初の一品はホコホコと見た目から温かい風呂吹きかぶら。山のお水と昆布だけで炊いた、美しい味。

・お吸い物 金石ズワイガニ

お吸い物は、加能ガニの真薯。ほぼ繋ぎなしの椀種が片折のカニ真薯です。舌触りがつるりしており、てろんと喉を通ります。吸地が余韻に広がります。

・香箱ガニ

一般的に内子にしっかりと火が通って固めに仕上がっていますが、片折では提供タイミングに合わせて火入れ・身剥きしており、レアな卵黄のようにふるふるとした食感で、香箱ガニのこれまで知らなかった魅力を感じさせます。

身もほわほわとほの温かい状態。外子も通常はスカスカな印象ですが、片折ではしっかり味が入っているという、緻密に計算された味わい。他では食べられない衝撃の美味しさ。片折さんの香箱ガニが今年も食べられて、1年頑張った甲斐があるというものです。

食べ終わったら、熱燗を入れて甲羅酒にしてくれました。天国。

・お造り 鰤、鰤の心臓、小鯛昆布締め

朝どれで新鮮だからこそ提供できる鰤の心臓。雑味がなくてサクサクとして美味。

・きびだんご

昨年も感動した一品。繊細できめ細かい粒感と滋味を生かしてあり絶品。中には、道明寺、ゆり根、クエ、うなぎのかば焼き。

・ブリカマ

朝どれ鰤のブリカマ。鰤の繊維が、たゆたう脂と共に口の中で解ける、極上の味わい。

・柚子風呂 湯豆腐

昨年から始まった湯豆腐が、今年は”柚子風呂”をテーマにブラッシュアップされておりました。

ちなみにこの湯豆腐用の卓上機材は、京都の職人さんに依頼して作ってもらったそうです。個々で湯豆腐が味わえるようになっていて、昔懐かしさが漂う。檜製なので檜の香りもご馳走なのです。

丸い穴が2つ開いており、1箇所には炭を入れ、もう一方には底が深い土瓶が入るようになっており、タレも保温できます。炭火が熱源で温められた檜の桶の湯から自らすくって食べる喜びたるや、この上ない。

中の柚子は、すくい上げて中をくり抜き次のお料理に。

・加能ガニ蟹味噌和え柚子釜、金沢春菊の白和

・珠洲の干ぜんまい しのだ巻き

片折さんがクラシックレシピを掘り起こしたお料理は、琴線に触れる、泣ける美味しさ。派手さはないが和の真髄に満ち溢れます。ゼンマイの戻し方と出汁の含ませ方が秀逸で、干すことで凝縮された旨味と、絶妙な戻し方によって最高の食感が実現されています。懐かしさを感じさせるほんのり甘めの出汁を含んだお揚げさんが深みを与え、洗練された技術と伝統が融合。日本料理の粋を味わえる一皿。

・お食事

ご飯は氷見のコシヒカリ一等米を使用。こちらも毎回のお楽しみ。

お代わりは3種類準備されていましたが、私は鰤と小鯛、カマス漬け丼を選びました。

・蓮根餅

2024年7月3日 夏:「七夕と夏祭り」(28回目の訪問)

片折さんの夏のお料理は、磨き抜かれた腕の高さと地物珠玉食材の素晴らしさに加えて、センスも感じられる大好きな季節です。

前回あたりから料理にテーマを決めてお献立を組むことにしたそうです(テーマは聞かないと答えてくれませんので、ぜひ聞いてください)。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2024年4月17日 春:「金沢の春の宴」(27回目の訪問)

2024年4月17日で27回目の訪問となりました。この日に食べログをチェックしたら、片折さんが全国一位になっていました。日本を代表する名店が金沢にあって、とても誇りに思います。

片折さんがオープンしたのは2018年5月16日ですから、もうすぐ6周年ということになりますが、今回は【新たな章の幕開け】を感じさせる料理の数々で、新作も多く、一体この宇宙の進化はどこまで続くのかと、驚きがありました。

新顔さんも数名登場でフレッシュな雰囲気。

さらに料理長の木佐貫さんも年末に向けて独立店を近隣に準備中ですが、そのお店は片折大将が準備してあげているという心意気です。この話にもグッときました。

とにかく、料理に新たなニュアンスが加わったことで、さらに面白みが増しておりました。

その一つが、テーマを決めたということ。(でも聞かれないと言わないらしいけど)。

今回のテーマは、「金沢の春の宴」で、なるほどな!というお献立でした。

(多忙に付き解説が薄いところがありますが、すみません。感想は上記総括とさせていただきます。今回も本当に素晴らしかったです!)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2023年12月5日 冬:香箱ガニ、湯豆腐、きびだんご(26回目の訪問)

冬の王様食材と言えばカニがその代表格に挙げられますが、 片折ではカニを主役としたコースの提供を今シーズンから辞めました。 理由はいくつかありますが、カニの水揚げ量が年々減り価格が高騰する中で、無理をして使い続けることに疑問を持った点、そして(カニ目的ではなくて)片折の本質的な料理を楽しみにしてくるお客さんを楽しませてあげたいという理由です。

カニがメインでなくてもカニ料理は2品ほどありましたが、カニを主役に置かないことで新しい料理に大いに挑戦されており、本当に素晴らしい食体験をさせて頂きました。

特に驚いたのは、卓上の湯豆腐ときびだんご。あとは、毎冬定番の絶妙な火入れの香箱ガニは今年も素晴らしく舌鼓を打ちました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2023年10月24日 秋:能登松茸(25回目の訪問)

今年はダメかなと思っていた能登松茸。たとえ2年前から予約していようが、松茸が出るタイミングに当たらないと食べられないわけですから、本当に食運がモノを言います。松茸不作のハズレ年もありますし。

しかも、片折さん訪問の近々ではどの和食店でも食べられなかったので、今年は無理だろうなと95パーセント諦めていたのですが、神々しい能登松茸が登場し興奮がMAX値に。眼福。

感謝しかありません。脳と舌に刻み込むようにいただきました。神様、今年もありがとうございます!

それにしても片折さんはこの時期は毎日本当にプレッシャーだろうな。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2023年8月8日 夏:鮎、氷見テングサところてん、太刀魚ぐるぐる(24回目の訪問)

片折さんの夏のお料理は、磨き抜かれた腕の高さに加えて、センスも感じられる大好きな季節です。

秋の松茸はまた特別ですが、夏も一年の中で特に好きな季節。風流な日本の夏。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2023年4月23日 春:ホタルイカ、鱒寿司、和風カニシュウマイ(23回目の訪問)

春の訪れに歓喜するような回でした。主役は春の風物詩であるホタルイカ。不漁と聞くので、きっと準備するのは大変だったに違いないけど、その苦労も全然見せないのが片折さん。

鱒寿司、つる幸初代河田三朗さんのDNAを継承する和風カニシュウマイもまた食べられて幸せでした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年12月7日 冬:香箱ガニ、寒鰤、ズワイガニ(22回目の訪問)

今回まず驚きだったのはしつらえで、18キロという氷見寒鰤の剥製が存在感を放っていました。大物でインパクトあり。1年がかりで作ってもらったそうです。

お料理は楽しみだったのは、何より前回も衝撃を受けた香箱ガニです。この季節、香箱ガニの身と内子・外子を甲羅に盛り付けてどのお料理店さんも出してくれますが、片折さんのは一味違っていて、内子がとろとろレアなのです。

ズワイガニは今回は時化で活が十分に入らず、個体から捌く様子は見れませんでしたが、逆にカニづくしではない方が、片折さんの面白さが味わえるので、ちょうど良かった。泣かせる古典レシピも何品か入れてあってとても満足でした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年10月28日 秋:能登松茸(21回目の訪問)

どうしても期待してしまう松茸のシーズン。片折さんの松茸料理は別格と言い切って良いと思ってます。これが食べたくて、みなさん1年も2年も前から予約しているのですが、(当たり前ですが)自然のものなので、当日になってみないと大将も入荷できるかなんて分かりません。本当に1本も出ていない日もあるので。しかしお客さんの期待は膨らみきっているので、かなりのプレッシャーだと思います。

私は無かったら無かったで、珠玉食材が何もない日の片折さんも大将が実力発揮する料理が食べられて大好きです。

がやはり、大将が試行錯誤されて辿り着いた能登松茸の調理法で、年に一度は脳と舌に刻み込んでおきたいと思うのです。

今回はありがたいことに、素晴らしい能登松茸が揃う最良の日でした。神様、ありがとう!

神々しい能登松茸が登場し、最初から興奮が抑えきれなくなってしまいました。

太さ、身の詰まり方、美しさ、能登松茸らしいニッキ様の香り、パーフェクトです。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年7月28日 夏:鮎、オコゼ、赤雲丹、太刀魚ぐるぐる(20回目の訪問)

片折さんの夏のお料理は、磨き抜かれた腕の高さに加えて、センスも感じられる大好きな季節です。

今回特に印象的だったのは、お吸い物のオコゼ、鮎塩焼き、のど黒炭火焼き、太刀魚しそ揚げ、鮑ステーキ。シンプルな料理の様に聞こえますが、実は綿密に計算して究極の料理に昇華させているのも素晴らしい。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年4月18日 春:カラスミれんこん餅、鱒寿司、桜餅(19回目の訪問)

春の片折。

片折さんは、もうずっと先まで埋まっている予約のお客さまを迎える怒涛の日々を送っていることと思いますが、そんな中でも新作が多々出ていて心躍りました。カラスミれんこん餅、鱒寿司、おこげ。さらに、つる幸初代河田三朗さんのDNAを継承する和風カニシュウマイと、春の風物詩ホタルイカが食べられて良かった。

甘味の桜餅に至るまでファンタスティックな回でした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2022年2月25日 冬:金沢春菊豆冨、ヘラ鮒、鮟鱇鍋(18回目の訪問)

片折さんは自分で自分の努力は語らないけれど、研究熱心さとご努力が料理から伝わる。完成度の高さよ。これだけ美味しさとして昇華されていたら、地物食材たちもさぞ嬉しいことでしょう。回を重ねるごとに新作が出てきて、さらにその新作が度肝を抜くレベルだということがすごい。「前の方が良かったのに」というものがない。

今回は特に印象深かったのは(全部良かったのですが)、春菊豆腐、茶巾稲荷(好きなお料理です)、ヘラ鮒の洗い。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年12月9日 冬:カニの回(17回目の訪問)

今年もズワイガニのオスメス両方を食べられる時期に訪問できました。

一番の衝撃はメスの香箱ガニで、これは昨年衝撃を受けてずっと印象に残っており、今年は2度目なので自分の中で心静まって美味しさに浸れると思いきや、やはり衝撃が強くて興奮しました。12月入るとさすがに食べ飽きてくる食材ですが、片折さんの香箱ガニは別格の美味しさです。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年10月25日 秋、能登松茸の回(16回目の訪問)

今年も楽しみにしていた能登松茸の回。この期間は超超超予約難易度が高く、1年以上(いやそれ以上前)から予約が埋まっています。お席頂けて本当にありがたい事です。

しかしながら天然のものなので、どれだけ出ているかは当日ではないと分かりません。この日も、昼過ぎまでかかって珠洲で見つけてきた能登松茸を準備してくれました。

松茸は当日の天候だけではなく、生育の段階での天候にも左右されるため、入荷が少ない年やどう頑張っても入らない日もあるので、当日どれくらい入るかは本当に運なのです。

片折さんが自ら能登を巡って手に入れた能登松茸。登場と共に強い香気が広がります。能登松茸は特に香りが強く、他の産地の物とは違う、独特なニュアンスの香気があります。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年8月31日 初秋、 鮑お吸い物 鮎笹寿司 太刀魚(15回目の訪問)

まずは、毎年夏に片折さんを訪れる楽しみの一つでもある氷見産天然天草の自家製心太からスタート。お吸い物は鮑。鮑料理の美味しさのMAX値は大体想像できるのですが、その期待値を超えてきたところに感動がありました。庄川の鮎笹寿司、能登天然岩がき、福井三方湖の天然鰻など。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年6月11日 初夏、青バイ貝、ボタン海老の回 (14回目の訪問)

気温30度、夏日和の金沢。そう言えば暦の上はもう夏。七十二候では、湿った草から蛍が出てきて、幻想的な光を灯しながら飛び交う「腐草為蛍」に当たります。ロマンチックな夏の始まり。

2ヶ月前とは食材とお料理がガラリと変わり、ドキドキの連続でした。夏らしいお料理の数々に、刻々と移りゆく季節を丁寧に摘み取って表現されているこもが改めて伝わりました。

松茸やカニなどの王様食材がない時期ですが、こういう時の片折さんにはまた別の良さがあって、特に、通われている方にはこっちが好きな方も多くいらっしゃるはずです。片折さんの世界観がバシバシ伝わってきますよね。

ちなみに片折大将、毎日寝るのは確実に0時越えなのに、4時半には目覚めて能登や富山などの漁港や生産者を目指すという生活です。本当に頭が下がります。ここまで突き詰められて生み出される料理の尊さ。でも体壊されませんように。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2021年4月20日 春:トリ貝、ホタルイカ(13回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年12月18日 冬、カニの回 (12回目の訪問)

ズワイガニのオスメス両方を食べられる時期の訪問。

ズワイガニのオスの素晴らしさはもちろんでしたが、衝撃はメスの香箱ガニ。12月も後半になるとさすがに食べ飽きてくる食材ですが、片折さんの香箱ガニは別格の美味しさで驚きました。今までの人生で一番おいしかったと断言できます。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年5月26日 春:トリ貝、海素麺、ヨモギ豆富 (11回目の訪問)

メインとなるトリ貝はもちろんのこと、コース冒頭に出てきた能登の名人が採った海素麺も素晴らしかったです。海素麺の美味しさに開眼。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年3月17日 春:ホタルイカ、生クチコ、鰯つみれ (10回目の訪問)

記念すべき10回目の訪問。なんだか感慨深い。来るたびに勉強させてもらっています。前回訪問から2週間強ぶり、と間を置いていませんが、いよいよ今年も活ホタルイカが出ていて心躍りました。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2020年2月28日 春:生クチコ玉締め、珠洲ゼンマイ、稲荷豆冨(9回目の訪問)

松茸やカニといった王様級の食材がない季節。そんなときだからこその片折さんの工夫が最高である。やられたー!の連続でした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年12月6日 冬、カニの回 (8回目の訪問)

この季節の主役はカニ。昨年2018年のカニが素晴らしくて今年も楽しみに伺いました。もちろんカニが主役なのですが、それ以外の冬食材も今まで味わったことのない珠玉続きで、予想以上の回に。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年10月18日 秋、能登松茸の回(7回目の訪問)

この時期の片折といえば能登松茸。昨シーズンの松茸がパーフェクトワールドで、昨年食べられた方はそれをもちろん期待しちゃうわけなのですが、今シーズンは松茸が裏年なのかどこのお料理店さんにも入っておらず「今年は全然ダメですねぇ」という声しか聞こえてこないのですが(出てきても長野県産)、この日は運もあってかもしれませんが、片折さんの大きなご努力の甲斐あり地物の能登松茸が準備されていて度肝抜かれました。

今年はさすがに片折さんでも食べれないだろうと思っていたので、ほんと夢みたい。馳走を駆け巡って珠洲の松茸を準備をしてくれた。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年8月9日 夏:青バイ貝、白海老、天然天草の自家製心太(6回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年4月20日 春:トリ貝、蛍烏賊、カタクリ(5回目の訪問)

過去、秋の松茸の回が宇宙で、冬のカニもパーフェクトワールドだったため、主役級の食材がないと思われる春は一体どうするんだろうか。という少しの疑問がありましたが、それを完全に払拭。春先の回も素晴らしかったので、春の訪問2回目です。

前回3月23日に伺ってからあまり期間が空いてないので「お料理そんなにガラッと変わらないですよ。かぶる料理もあるかもしれません。すみません。」ということでしたがこちらとしたら全然かぶっていいので「それも嬉しいです。」という回答していたのですが、全然かぶってないし、食材共通なものありますが調理法や味の添え方が違っていて全部新しく感じられました。

一刻一刻と移ろう春の刹那を、静かに静かに感じ取るような回でした。

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2019年3月23日 春:イサザ粥、クチコ椀、能登ふぐ(4回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2018年12月23日 冬:カニの回(3回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2018年10月20日 秋:能登松茸の回(2回目の訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。

2018年9月25日 秋:黄金ガニ真薯、天然鰻(初回訪問)

↓写真をクリックすると内容を見ることができます。同店は「北陸・トップ100レストラン」に選ばれています。