奥能登の珠洲にある知る人ぞ知る民宿。この宿は、心の琴線に触れた人は必ずリピーターになり、逆にラグジュアリーなホテルのなんでも揃ったサービスが好きな方にはあまり好かれないのかもしれません。ここには過剰なサービスはなく、例えば、アメニティーは充実しておらず(歯ブラシも持参)、御手洗は共同で部屋にテレビもなし。夏、冷房はなくて、冬は囲炉裏と薪ストーブはありますが、寒すぎるため1月2月は休業しています。HPにも「いたらない、つくせない宿なんです」と書かれています。でもそれは、また意味合いが違っていて、そこが心地よさに繋がっている部分があるのです。掃除もしっかり行き届いていて、何もかもがスッキリと整えられていて心が洗われるようです。

宿までは、細い道を抜け田畑を抜け「え?こんなところに本当にあるの?」と不安になる場所にあります。林を抜けたところがひろみになっており、宿はそこにポツンと。総括すると、まだ電灯がなかった時代の日本の美について書いた谷崎潤一郎氏の随筆である「陰翳礼讃」という言葉がぴったりな宿だと思います。

(夏のさか本)(雪除雪のため建物前が舗装されていました。)

(秋のさか本)

ちなみに私は奥能登出身でこんなような”なんにもない”ところで育っていますが、普段忙しくしていると”なんにもない”の良さに帰りたくなるもの。”自分探しの旅”という言葉は好きではないけれど、他の誰も干渉してこない静かな場所で一旦自分を見つめ直せる良い機会にもなります。

車を降りると何か物足りなさに襲われこれまた不安になるのですが、それはいつも当たり前のように聞こえてくる機械的な雑音や車などの生活音がない世界だからだろう。あたりは静寂しており、耳を澄まさずともササササという風の音、草木が揺れるサワサワ、ピーヨロ、ホーホケキョが多方向から聞こえてくるので、目を閉じて身を委ねたくなります。普段入りっぱなしになっているスイッチをオフにして、別の脳で過ごしているような感じになれます。

暖簾をくぐると広くて整えられた玄関になんだか凄みを感じます。「ごめんください。お世話になります」と声をかけると、出迎えがあって部屋の場所とお風呂と夕食の時間を教えてくれたけれど、それ以上はなく、良い意味で放っておいてくれる。外を散歩するのもいいし離れでくつろぐのもいい、部屋にずっとこもっているのも良い。

(※このような自然の中の環境なのでいたるところにカメムシがいます。苦手な方は、特に多く発生する季節は避けたほうが良いかもです。)

秋は囲炉裏には炭が組まれています。寒さに思わず手をかざす。

“離れ”で過ごすひととき。コーヒーを自分で淹れて。時間を忘れる。

お風呂は裏の竹やぶに向かって窓が開くようになっており、竹やぶの陰翳と風を感じながら湯につかれる。

お料理は本当に素朴。ザシンプルの中に計算された味の演出も隠れておりハッとなることもあり。そして「いたらない、つくせない宿」とうたってはいるものの、“サイレントサービス”に気がつきます。料理の提供も良いタイミングだし(料亭は調理場を見せないのが美学ですが、こちらも同じくそのような感じで裏のバタバタのようなものが見えてこない)。器ひとつひとつにも店主の思いがこもっています。

【紹介項目】

2021年10月27日 松茸コース

今年の能登松茸は、例年に比べて時期がとても早く、いつもなら最も採れるピークの時期にはもう名残という状況で、毎年恒例のさか本さんでの能登松茸すき焼きが食べられるか心配しましたが、滑り込みセーフで食べられて良かった。でもこれ以降は入荷が厳しくなるそうです。

囲炉裏では炭が組まれ、時折炭が爆ぜる光景も似合う寒さになってきました。

●里芋

このシンプルな一品からスタートというのがさか本さんらしい。むくむくと湯気の上がる蒸したての里芋に柑橘の風味を乗せて。塩で素朴な甘さを引き立てて。

●松茸酒

これはお初。焼いた能登松茸を熱燗に入れ、マッチで一瞬火をつけて。鰭酒の松茸バージョンという、粋で贅沢な味わい方に心躍る。

●能登松茸フライ

能登松茸ならではのシナモンのような強い風味が、フライにしても衣の香ばしさに負けない。パーっと口に広がります。

●鰤となます

●蓮蒸し、能登松茸

蓮蒸しに生姜風味のとろみあんをかけ、針にした能登松茸でふんわり風味を添えて。ホコホコとした温かみと滋味のハーモニー。すりおろして蒸し上げた蓮根のもっちりに、食感に加えたシャキシャキの蓮根がリズムを刻みます。

●お造り イシダイの昆布締め

脂の乗ったイシダイを厚めに引いて昆布締めに。身が引き締まっていて食感もしっかりとあり、和歌山 角長さんのどっしりめのたまり醤油が相性良し。

●能登松茸と能登牛のすき焼き

さか本さんのすき焼きは独特で、手順もここならでは。まずは牛脂を鉄鍋に敷いて厚めにスライスした能登牛だけを焼きます。とろ火でゆっくり火入をしますが、この火加減は最初から最後までそのままで。火が入って来たら能登のサクラ醤油ベースの甘めの割下を回しかけて、まずは牛のみで味わいに浸る。

牛の旨味が滲み出た鍋肌を拭うようにして糸蒟蒻を入れ、さらに松茸とネギ入れて牛の旨味を吸わせながら焼き、仕上げに割下を。

そして、鍋に何も無くなったらまた能登牛のみを焼くという繰り返しを3回。この作業も楽しみ。

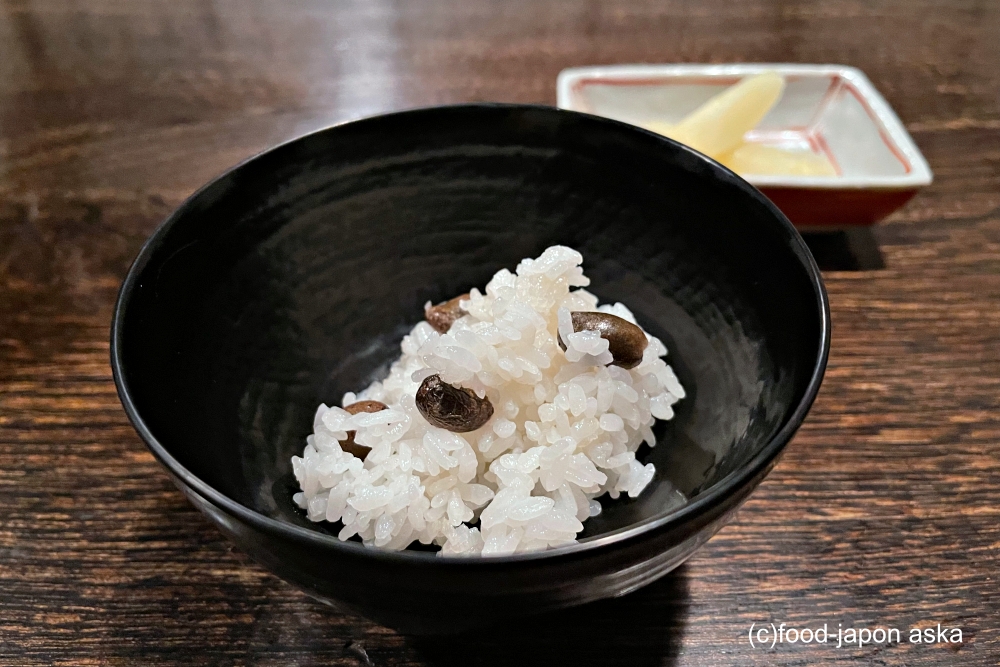

●むかごご飯

むかごの山の野趣と爽快な青い風味がすき焼きの後にちょうど良い。しみじみと能登の山の奥深さに浸る。

●巨峰

【朝食】

朝ごはんは決まって8時から。

松茸の時期は朝食にも松茸がしっかり出ます。まずは能登松茸土瓶蒸しから。松茸の風味と旨味が胃から体に染み込み全身を駆け巡ります。あぁ、なんて良い朝だろう。

どっしりとした合鹿椀いっぱいの能登松茸ご飯もインパクトあり。

能登松茸の茶碗蒸し、能登松茸の味噌漬けと能登松茸づくし。さらに、甘鯛味噌漬け、煮しめ、香の物。能登の秋に染まる、健やかで美しい朝。

2021年8月1日 夏のコース

ジリジリ照りつける日差しが肌を焦がすような夏日。さか本さんまでたどり着くと、緑がサワサワと揺れてちょっと涼しく感じられました。まずは心のギアをニュートラルに入れて、無防備なありのままの心で、ここの良さに浸る。宿の中はもちろん冷房はないけれど、窓の大きい日本家屋に竹林から風が吹き込みます。

今回は人数多めだったので、奥のお座敷の部屋で。

縁側にブランコあります。

お料理は、スペシャル食材がないこの時期の方が、さか本さんの真骨頂である“素朴の中に工夫を凝らす”というのが感じられて一番良いのかもと思いました。夏食材、自家栽培の野菜がコースに。

●イカの天ぷら、トマトの天ぷら

●そば

2品目におろしそば。そばのタイミングはいつも違いますので予測不能なのですが、夏はコース冒頭で最初に涼をくれました。

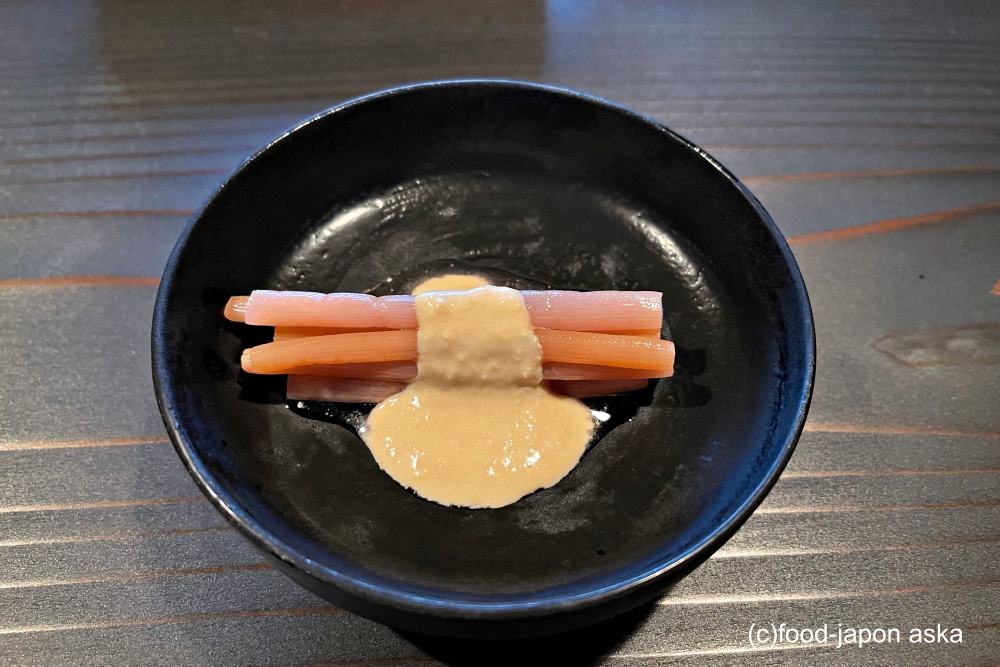

●赤ズイキ

●鮑

●うざく

キュウリは自家農園栽培のミニきゅうり。

●キジハタ潮汁

●キジハタ刺身

●焼物 鱸

●煮しめ 高野豆腐、ゼンマイ、南瓜、蒟蒻

こちらも大好きなお料理。

それぞれの食材に合った調理・味付けが施されています。特に高野豆腐はきめ細かく軽く美味で、いつも食べているスポンジ状の高野豆腐とは別物。なんでも、さか本さんが編み出した調理法だそうです。

ゼンマイも完璧な仕事がしてあって素晴らしい。蒟蒻はやや甘辛く煮付け胡麻を振ってあります。

●焼きおにぎり

熱々の焼きたてで、半分に割ると湯気と共に(今回は)魚醤の香がふんわりと立ち上りました。表面の焦がし加減といい、絶妙な風味の添え方といい、ほんと、素朴なものに秀逸な美味しさを置いています。

●桃、グラニテがけ

ゆっくりと湯に浸かって、早めに就寝が良いですよ。

【朝食】

朝ごはんは決まって8時から。軒下で飼っている鶏の声と朝日に起こされる気持ちの良い日本の朝。

●がんもどき

朝のがんもどきはさか本さんのスペシャリテ。1品目として出てくるところもインパクトあります。

揚げたての熱々をハフハフ言いながら食べると、まずは干し海老の風味がふわっと口に広がり、様々な食材が現れます。これは心に染みるご馳走。

●鮑と肝のおかゆ、甘鯛の味噌漬け、車麩のたまごとじ、香の物

次は秋に訪れたいなぁ、などと考えながら帰路につきました。

2020年10月30日 松茸コース

「能登松茸を食べにさか本に行く」というワクワク感で遠い道のりも心が軽い。いつも通り国道から生活の景色が伺える集落の曲がりくねった細い道を慎重に進んで宿に到着。宿の前の木々が少し色付いて、緑から黄色、赤へグラデーションを見せていました。囲炉裏には炭が組まれており、思わず手をかざす。薪ストーブにも火が入っておりメラメラと炎があがり、パチパチとはぜる不規則な音が冬の訪れを実感させてくれました。

夕方から冷え込み10度以下に。竹林を眺めながら入るお風呂で内臓まで温まり生き帰りました。

夕食は、さか本さんらしい削ぎ落とされたシンプルな中に今回は焼き松茸や能登松茸すき焼きなどが加わります。

●焼き能登松茸

最初はシンプルに焼き松茸から、というのは素直に嬉しい。

●湯葉

●里芋

●天然舞茸天ぷら

●紅ズワイ

●キジハタとアラの潮汁 松茸

クリアだが味わい深い良いお出汁が出ています。そこに松茸の風味を乗せて。

●キジハタ、タコ造り

●能登松茸と能登牛すき焼き

牛脂を鍋に塗り、能登牛を片面焼いて割下を回しかけてまずはそのまま。牛からの脂で松茸や野菜を。正解がなかなか難しいけど細かいことを考えず楽しんだら良いやつかも。

●栗ご飯

山の野趣が感じられる栗ご飯。餅米ではなく粳米で、栗の甘さを引き出すいい塩味でした。結局3杯。

●シャインマスカット

【朝食】

朝ごはんは決まって8時から。松茸の時期は朝食も松茸。角偉三郎さんのどっしりした合鹿椀でたっぷりの松茸ごはん、松茸土瓶蒸し、松茸の味噌漬け。アマダイの味噌焼き、炊き合わせ、香の物。

2020年6月 初夏のコース

この宿のいろんな季節、瞬間を見てないと勿体ないような気持ちになる。チェックイン時間である3時ちょっと過ぎに入り、緑の木漏れ日の中をお散歩をして、離れで珈琲を淹れてくつろぎ、少し湯に浸かる。風呂の窓を開け放し、竹林と対話するようにしながら浸かるのが最上のひとときだ。ちなみにいつも悩まされるカメムシだが、今回はゼロだった。

そして夕食の時間。予測不能のコース構成がさか本さんらしい。この、我が道をゆく感じに戸惑いながらも哲学を味わうのがとても良かったりする。

●若芽

このシンプルにまずは度肝。

●じゅんさい

梅のキュンとくる尖った酸味をアクセントに、スキッとキレのある味でいただく。

●揚げ茄子 田楽味噌

●手打ち蕎麦

このタイミングで手打ち蕎麦の登場にまたしても驚き。スモールポーションでお凌ぎのようなイメージで頂く。

●タコ酢味噌

ぶつ切りタコの絶妙な火入れよ。

●カサゴ潮汁

カサゴのヒレがそびえ立つ潮汁。ミョウガタケでほんのり風味を添える。

●造り(カサゴ、アカイカ)

●煮しめ

ぜんまい、カボチャ、えんどう、蒟蒻、高野豆腐、それぞれに合った調理・味付けが施されている。特に高野豆腐には驚いた。通常は、口に入れるとスポンジ状の生地からじゅわっと甘めの出汁が飛び出すイメージだが、見た目は湯葉のようで、食感もキメの細かくてふわっと軽く、予測していない食感だった。調理方法を伺ったが、なるほど!さか本さんらしく、自身で編み出された方法だった。蒟蒻はやや甘辛く煮付け胡麻を振ってある。

●甘鯛味噌漬け

●焼おにぎり

胡麻油の香りがふわっと香る焼きおにぎり。

●わらびもち

【朝食】

朝ごはんは一律8時から。目覚まし時計をかけていた1時間前に鶏の声で目覚める。気持ちの良い朝。

●がんもどき、空豆ごはん、もずく汁、めざし、香の物、出汁巻たまご、卯の花

まずはスペシャリテの手作りがんもどきの揚げたてが運ばれてくる。はふはふとかぶりつく。大豆の香りに桜えびの風味も効果的に効いている。

そして、緑鮮やかなそら豆ご飯。一呼吸置いておいかけてくる青い風味の妙に箸が進む。ああ、ここは海の近くだったなぁと思い出させてくれるもずく汁。そして、朝私を起こしてくれた鶏が産んだ卵で巻いたふるふるのだし巻き卵。めざしは頭からかぶりと。

2019年10月 松茸コース

松茸が食べられる時期は、10月の出始めから11月3日まで(この時期は通常料金18000円より1万円ほど高い27000円)。民宿としての営業は12月末までで、冬は寒いので毎年2ヶ月間お休み。3月頭から2020年度の営業開始です。

今年2019年の松茸はどこも同じく少ないようで和食店さんはみなさん苦戦されている。さか本さんでも夕食では焼松茸とすき焼きが出てきたのですが、毎年この時期くる方のお話だと例年の半量くらいだそう。が、びっくりしたのが朝食。朝食のほうが松茸料理が豊富で、帰る頃には松茸で心が満たされた。(この松茸の時期だけは、スペシャリテのがんもどきは出さないそうだ。)

●吉田蔵

●焼松茸

松茸の季節に来られた喜び、まず第1品目で噛み締める。シャクシャクとした歯応えを感じるごとにパッと口の中に広がる芳しい香り。山の景色が思い浮かぶ。

●舞茸天ぷら

●百合根の胡桃和え

光り輝く艶っとした百合根に、胡桃の滋味を添えて。目を閉じて味わいにおいしさに浸る。

●ハスがき

“そばがき”ならぬ“ハスがき”。すりおろした蓮根はもっちり伸び良く、絶妙にシャリシャリした食感を残しており美味。なるほど、と頷きたくなる。

●お吸い物

スープはボタンエビの頭で出汁を取ってあり、ボタンエビの姿は見つけられないがエビの存在感たっぷり。甲殻類の風味がカブにも染み込む。天然シメジと。

●毛蟹

毛蟹はカブラと焼ネギに酢味噌を添えて。

●お造り

イシダイ、クロムツ昆布締め

●能登牛、能登松茸のすき焼き

まずは能登牛を割り下で炒め焼きに。能登牛はやや厚みのある切り方で、柔らかさと能登牛の味わいを印象を残す。

そのあとはしらたきと能登松茸を。香りが口いっぱいに広がり一口一口がおいしい。さすがフレッシュな地物だ。

●栗ご飯

渋皮の野趣も味方につけた栗ご飯は美味。この飾らなさが心に染みる。

●水菓子

再び湯につかって静かに布団の中へ。

【朝食】

朝はニワトリの声で目が覚めた。そして朝食が夕食以上の松茸三昧で完全に目が覚めた。最初に運ばれてきた土瓶蒸しで心踊ったのは序章で、さらに松茸ごはんに香の物も松茸。さらに茶碗蒸しの蓋を開けても松茸が。ああ、なんたる幸せ。

角偉三郎さんの合鹿椀で頂く松茸ごはんの贅沢さよ。どっしり重厚で高台も太く長めだ。だが、やわらかい曲線が手のひらに収まりフィットする。木目を生かした表情豊かで優しい面持ちも味がある。

2019年4月 山菜、タケノコ

●そば

この日の夕食はおそばから始まった。ゆっくり湯に浸かってポカポカした体に涼をくれる。喉を滑って行くムチっとしたそばが気持ちの良いこと。

●コシアブラ天ぷら

天ぷらだけど鮮度の良さが伝わってくる、本当においしいコシアブラだ。厳しい冬に耐えた春の味。

●湯葉

大豆の豊かな風味とそこはかとない甘さが広がる。

●アラのアラ汁

山椒の姿が見当たらないのに山椒の風味が鮮烈に感じられる。

●アラ刺身

●タケノコ

味付けは本当に淡く、タケノコの素材を最大限生かしてある。美味。

●カニとタラの芽

純白のベシャメルが眩しい。カニもカニ缶ではなくしっかりカニ爪で、上品なホワイトソースがマッチしている。タラの芽の心地よい苦味がアクセントになり輪郭を作る。

●お煮しめ

こんな完成されたお煮しめ、なかなか作れるものではないなぁ。心に残る一品。各素材それぞれに合わせた調理をされているのだろう、味の染み方、食感、色に到るまで端正の極みだ。手間をかけるという調味料。

●焼きおにぎり

熱々の焼きたてで、手のひらから伝わる温度がまずおいしい。半分に割ると湯気がふんわりと立ち上り、ごま油と出汁の風味が鼻腔をこそがす。おいしい。

●柿

水菓子は柿を凍らせたもの。凍らせただけなのに柿の糖度で十分な甘さ。シャーベット状になっている。

もう一度湯に浸かり、妙に寝心地の良いお布団でぐっすり。

【朝食】

私はいつも就寝時間と起床時間が遅いのだけど、なぜか起きられる自信があってアラームはかけなかった。思った通り、鶏の声と朝日に起こされた朝。朝食は手作りの揚げたてがんもどきから。玄米と小豆のご飯に味噌汁、まだ温かい温泉卵にキンカラバチメ。あぁ、なんて良い朝なんだろう。心に刻む。